|

|

|

|

|

Глава 3. Московское государство § 27. Повседневная жизнь и общественные идеалы допетровского времени (XVI—XVII вв.) (продолжение)Горделивые хоромы и курные избыУже с XVI в. комплексы боярских хором стали включать каменные подклети, которые предохраняли имущество от пожаров. Особенностью богатых палат стало красное крыльцо с остроконечной кровлей на фигурных столбиках. Фасады украшали глубокие окна с арочными перемычками и гирькой. В XVII в. появились наличники окон — обрамление окна со стороны улицы, т. е. на «лице» дома. Поэтичность боярскому жилищу придавали двускатные или шатровые крыши с дымоходами. Конёк и фасады по-прежнему украшали языческой резьбой. Богатый дом имел различные помещения, которые соединялись сенями. В тёплых сенях принимали гостей. За сенями был устроен нужник с гончарными сливными трубами. Жилые хоромы состояли из спальни — ложницы, кабинета хозяина, крестовой и трапезной. Двери внутри дома были небольшими, их обивали войлоком. Приёмные хоромы состояли из горниц, повалу ши, столовой избы. На третьем этаже располагались женские комнаты — светлицы с большими окнами с трёх-четырёх сторон: здесь занимались рукоделием.

Окна состояли из небольших кусков слюды, сшитых конским волосом и укреплённых железом. Зимой с внутренней стороны окна вставляли обитые сукном щиты — втулки. Новшеством XVII в. стали подголовники — небольшие сундуки, в которых хранили всё самое ценное и которые во время сна клали под голову. Кресла и стулья были редки. Полы настилали дубовыми квадратными пластинами. Стены обивали сукном и бархатом ярких цветов — узорочьем. Изразцовые печи с изображением зверей и птиц топили жарко, а температуру регулировали с помощью вьюшки. В трапезной стояли массивный дубовый стол и скамьи с перекидной спинкой. На поставцах — открытых полках с серебряной посудой — выставляли самые богатые предметы, например часы с двигающимся циферблатом и модные тогда серебряные яблоки. В богатых домах появились западноевропейские кровати с балдахинами и украшенное жемчугом, пухом и мехом постельное бельё из красного атласа. В крестовой размещался иконо стае. Достоянием богатого дома стали паникадила — люстры и шандалы — подсвечники из меди и железа. В кабинете хозяина имелся письменный прибор с перницей и песочницей, книги, парсуны — портреты и небольшие зеркала. Домом рядового горожанина или крестьянина являлась еловая изба. Стена делила её на две половины — хозяйственную с печью и чистую горницу. Мечтой простых людей была постройка вместо однокамерной избы трёхкамерного дома. На севере сооружали высокие избы на подклети. Внутри избы обстановка была скромная: полати, неподвижные лавки, стол, светцы и божница с иконами в красном углу.

Стол — престол для бояр и народаВкус хлеба определяется качеством помола муки и способами её просеивания. В боярских домах по праздникам использовали крупитчатый хлеб из пшеничной муки высшего качества и сдобные пшеничные караваи. Из тонкой просеянной через сито муки выпекали ситный хлеб для купцов. Из просеянной через редкое решето муки выпекали решётный хлеб в семьях простых горожан. Крестьяне выпекали мякинный, или пушной, хлеб из непросеянной муки с примесью мякины — остатков колосков и стеблей. В неурожайные годы в такую муку подмешивали размолотые жёлуди, кору дуба, крапиву и лебеду. Под влиянием ордынцев хлеб начали печь в форме хомута и изогнутой конской сбруи. Появились новые виды пирогов — большие кулебяки с мясом, постные пироги из рыбы и капусты — рыбники, пряженые пироги-карасики с творожной или гороховой начинкой. Пироги из ржаного теста с кашей называли сканцами, а с ягодами — калитками. Популярны были пряники, которые делали с помощью резной деревянной пряничной доски. На таких досках часто вырезали языческие изображения животных и птиц. Особо ценили пряники с надписями. Пекли и печенье с большим количеством пряностей — корицы, имбиря, гвоздики, кардамона, аниса, бадьяна. В конце пира всегда выносили «разгонный» пряник, который ломали и раздавали гостям.

Большое влияние на характер русской кухни оказывали посты. Их было четыре — Великий, Петровский, Успенский, Рождественский. Постными днями считали среду и пятницу. Основной едой в пост была рыба. Потребляли речную, а с XVII в. и морскую рыбу. Бояре предпочитали блюда из осетрины — фаршированную, тушённую в печи, рыбный потрох из молок, печени и икры. Бедные люди употребляли вяленую, сушёную и копчёную рыбу. Икру ели все слои общества. Её качество зависело от статуса человека: богатые ели зернистую, т. е. освобождённую от плёнок до засола, средние — паюсную, т. е. засоленную в плёнках, бедняки — ястычную, или мятую, которую резали, как сыр. В скоромные (непостные) дни в XVII в. стали готовить новые мясные блюда: похмелье — баранину с огурцами и перцем, курю рафленую — курицу с рисом и изюмом, гусей шестных с солёными сливами, жареных лебедей.

С конца XVII в. в быт русского человека стала входить «китайская трава» — чай. Популярными напитками оставались квас и пиво. Со времён ордынского ига появилась буза — холодная белая брага из проса. С XVI в. особое распространение получила водка — «хлебное», или «горячее», вино. Её крепость усиливали посредством добавления пряностей, трав, лимонной корки, можжевельника, патоки, ягод. Укрепление христианской веры на Руси привело к распространению ритуальной еды. В Сочельник — канун Рождества — ели кутью из пшеницы или риса с мёдом, маком или изюмом. На Рождество готовили гуся с яблоками и фаршированного гречкой поросёнка. На Масленицу пекли ритуальные красные блины из гречневой муки. Главным праздником стала Пасха с крашеными яйцами, куличом, пасхой и головой барана из масла. Под влиянием восточных народов в России появились кувшины, кубышки, фляги, сули, кумганы.

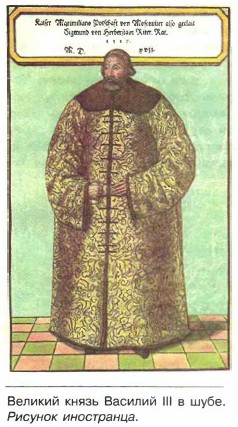

Во всяком посаде в своём нарядеЗнать своим внешним видом должна была внушать уважение народу и в многослойной одежде двигалась степенно, неторопливо, с достоинством. Сшитая из тяжёлых парчовых тканей, расширяющаяся книзу одежда и округлые в основании остроконечные вверху шапки соответствовали силуэту русских храмов. Золото куполов было созвучно золотому шитью в костюмах. Со времён ордынского владычества в русский язык вошли слова «башмак», «кафтан», «колпак», «шуба» и др. К домашней одежде знатных людей относился зипун из лёгкой шёлковой материи без рукавов. На зипуны надевали кафтаны с отделкой металлическим кружевом и татарскими завязками. В XVII в. вошли в употребление пуговицы, которые стали самой дорогой вещью в костюме. К кафтану стало модным пристёгивать стоячий, отделанный камнями воротник — козырь, им козыряли (важничали). Иноземное влияние в XVII в. выразилось в появлении польских и турских (турецких) кафтанов. Польские кафтаны были отрезными по талии, с плотно облегающим лифом, расширенным за счёт сборок, дополнялись пышными у плеча и узкими у запястья рукавами. Турский кафтан был свободного покроя, расклешёыный книзу, с запахом, застегивался у шеи.

С восточным влиянием связано распространение дорожной чуги с рукавами по локоть, свободного, халатообразного армяка, терлика из дорогих тканей, тягиляя со множеством пуговиц и азяма с меховой отделкой. В XVI в. появилась праздничная широкая ферязь с длинными рукавами. В один собранный во множество складок рукав продевали руку, другой висел до пола. Иногда рукава откидывали назад или завязывали за спиной узлом. Осенью и весной бояре носили шёлковый опашень или суконную однорядку. В дорогу надевали плащи — суконные ферези и шерстяные епанчи. Самой почётной верхней одеждой являлись шубы, которые не снимали в помещениях и носили даже летом. Качество меха определяло степень знатности человека. Меха различали хребтовые, черевьи, пупковые, горлатные, лапчатые и хвос- тиковые. Бояре шили шубы на собольих и лисьих чревах, хребтах и пупках, мехом внутрь, а сверху покрывали шёлком и сукном. Купцы и зажиточные горожане ходили в куньих и беличьих шубах. Все шубы отделывали кистями — ворворками. В XVII в. появились шубы польские, без воротников, петлиц и пуговиц, они застёгивались у шеи запонами и имели просторные рукава. Турские шубы отличались рукавами — двойными или широкими. Знать носила перстни с печатями — напалки и с камнями — жиковины. Степенность боярину придавала трость. Под польским влиянием некоторые представители знати стали брить бороды и оставлять усы. В моду вошли остроконечные или разделённые на две части бороды.

Женская одежда боярынь и купчих состояла из рубахи и летника с широкими рукавами, воротником — ожерельем и нашивками — вошвами с узорами из листьев, трав и зверей. Женский опашень имел рукава до пят с прорезями, пуговицы от ворота до пят и пристёгнутый бобровый воротник. В холодную погоду носили облегающие телогреи на меху. Самой богатой в XVI в. считалась белая соболья шуба, в XVII в. — лисья цветная с золотым узором. Сапоги из бархата и кожи имели высокие каблуки. Наряд знатной женщины отличался дорогим головным убором, серьгами с алмазами, перстнями с яхонтами. Под ордынским влиянием на лицо стали накладывать белила и чернить брови и ресницы. Замужние женщины волосы убирали в шёлковую шапочку — подубрусник или сетку из серебряных нитей — во- лосник. На них надевали убрус — платок с застёжкой, что составляло домашний убор. В церковь боярыни надевали отороченные мехом шапки, а в гости — кику. Девицы носили столбунцы из бобрового или собольего меха, под которыми были повязки, в косы вплетали косники. Простые женщины, кроме рубах, надевали душегреи, сарафаны и андараки — юбки. Помимо лаптей, носили коты — башмаки на невысоком каблуке, которые крепили красными шнурами. Головными уборами женщин были кокошники с бисерными подвесками и повойник из холста, девушки носили бисерные повязки и коруны. Крестьянки надевали сороки — украшенные тесьмой и стеклярусом головные уборы с подвесками из птичьих перьев и пуха, так как птица сорока являлась символом многодетности и достатка в доме. <<< К началу параграфа Окончание параграфа >>>

|

|

|