|

|

|

|

|

Глава 4. Российская империя § 42. Культура России XIX в. Материалы для семинара1. Исторические условия, влиявшие на развитие культурыИз работы Б.Н. Миронова «Историческая социология России» О культурном обмене между городом и деревней можно говорить начиная с XVIII в., когда город размежевался с деревней и приобрёл культурное своеобразие, которое было уделом социальной элиты. Через дворянство элементы западноевропейской культуры должны были бы в одинаковой степени переходить и к крестьянам, и к горожанам. Но из-за большей восприимчивости горожан, с одной стороны, и более враждебного отношения крестьянина к дворянину — с другой, новая культура усваивалась сначала и лучше горожанами, а затем крестьянами. Зонами соприкосновения между городским и сельским населением долгое время служили ярмарки, богомолья, монастыри, городские базары, переносчиками новых идей — торговцы, отходники, мигранты, профессиональные нищие, странники, богомольцы. В пореформенное время мощными трансляторами новой культуры стали книги, пресса, выставки, воскресные чтения, школы и другие средства. Для периода, предшествовавшего последней трети XIX в., можно говорить скорее о влиянии города на деревню, чем деревни на город. Причём это влияние распространялось главным образом на материальную культуру. Духовная культура крестьянства проявляла устойчивость. Но с конца XIX в. она постепенно стала сдавать свои позиции как под влиянием города, так и под влиянием изменившихся условий и правил жизни в деревне. Традиционные стандарты мышления, поведения, человеческих взаимоотношений теряли в глазах крестьян свою безусловную абсолютность, непререкаемость, напротив, авторитет светских, буржуазных стандартов повышался, и именно последние постепенно становились эталонными, в большей степени в тех местностях, которые находились в зоне интенсивной индустриализации и урбанизации. Постепенно, шаг за шагом, новая светская, буржуазная культура приходила на смену традиционной. Трансформация начиналась с использования отдельных вещей, что влекло за собой значительные изменения в материальной культуре, за этим следовали перемены в домашнем и общественном быту, затем затрагивалось мировоззрение и язык. Все стадии этого цикла (материальная культура — быт — духовная культура — дискурс) в своё время прошло дворянство, потом всё городское образованное общество, затем начали, но не успели пройти городские низы, рабочие и крестьяне. В пореформенное время с началом массовой миграции крестьянства в города деревня стала оказывать мощное влияние на культуру горожан, прежде всего рабочего класса. Крестьянская миграция создала в конце XIX — начале XX в. особый тип «города мигрантов», который обладал специфическими экономическими, демографическими и культурными характеристиками. В городе мигрантов происходило столкновение традиционного мировоззрения («традиции»), носителями которого были крестьяне, с новым буржуазным («модернизм»), носителем которого выступала либеральная общественность. Это столкновение порождало много проблем и создавало острую социальную напряжённость в городах, чреватую серьёзными социальными взрывами. Новые горожане, формировавшиеся из мигрантов, несли на себе печать традиционного крестьянского мировоззрения. Окрестьянивание горожан тормозило формирование буржуазных взглядов в их среде, вело к реанимации стандартов и стереотипов крестьянского сознания, служило одним из важных факторов успеха социал-демократической пропаганды среди рабочих и роста социальной напряжённости не только в городах, но и в сельской местности, поскольку мигранты служили переносчиками революционной инфекции в деревню... Культурный раскол российского общества проходил не по линии город — деревня, крестьяне — горожане или богатые — бедные, а по линии европеизированные верхи и традиционные низы, которые принадлежали к разным субкультурам. Но и здесь граница была достаточно условной миропониманию интеллигенции, городских низов и крестьян были свойственны общие парадигмы, общие моральные ценности, в основе которых лежала традиционная христианская этика.

2. АрхитектураИз работы С.Г. Пушкарёва «Россия 1801—1917: Власть и общество» При Петре Великом самобытные традиции в архитектуре оборвались. Некоторое время значительным было влияние барокко. Но когда при Екатерине II в России распространился европейский классицизм, эта заимствованная традиция была быстро освоена в стиле, известном как «русский ампир». Ампир достиг своего расцвета при Александре I. Масштабное строительство, соразмерное новому положению России как мировой империи, было сперва сосредоточено в Петербурге, потом перекинулось на Москву в ходе её восстановления от пожара 1812 г., затем на Одессу, Ярославль, Казань, Кострому, Уфу и другие города. Преобладало стремление к созданию единых городских ансамблей, а не просто индивидуальных зданий. Их неотъемлемой частью была монументальная скульптура, а в отделке фасадов использовались яркие краски (особенно жёлтые и белые). Передовые инженерные решения, как то использование чугуна, широко применялись в строительстве. Выдающимся произведением позднего русского классицизма, или ампира, стала центральная часть Петербурга, названная «самым замечательным городским целым своего времени». Здесь находятся Казанский собор (1801—1811) и Горный институт (1806—1811) архитектора А.Н. Воронихина; увенчанное шпилем здание Нового адмиралтейства (1806— 1815) А.Д. Захарова; здание Биржи на другом берегу Невы (1805—1816) Тома де Томона; и, как бы завершающая ансамбль, величественная Дворцовая площадь с охватывающим её полукругом зданием Генерального штаба и расположенными рядом Сенатом, Синодом и Александринским театром. Это создавало как бы сцену для военных парадов первой половины века. Ансамбль проектировал К.И. Росси, родившийся в России в итальянской семье, главный архитектор Петербурга с 1815 по 1832 г., величайший мастер формирования городского пространства. В Москве примером неоклассического ансамбля служит Театральная площадь, созданная в 1820-х гг.

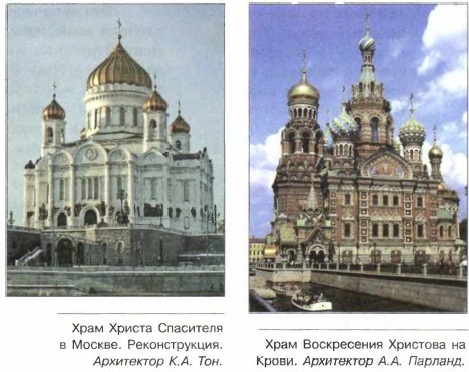

После 1830-х гг. русский ампир — поздний плод XVIII в. — клонится к упадку. В гигантском Исаакиевском соборе в Петербурге (1817—1875), построенном по проекту А.А. Монферрана, богатство материалов не скрывает тяжеловесных пропорций. Большинство казарм, больниц и административных зданий, построенных при Николае I, были огромны, холодны и бездушны. Тщательно отработанные правила развития городской территории Петербурга, принятые после 1816 г., были отменены в 1840 г. в угоду беспорядочной доходной застройке, типичной для раннего индустриального периода в Европе. Официально поощрялся теперь эклектичный «русско- византийский стиль», в котором итальянское Возрождение мешалось с византийскими и древнерусскими мотивами. Архитектор К.А. Тон подготовил набор типовых проектов в этом духе для провинциальных церквей. В Москве по его проекту в 1832—1881 гг. был воздвигнут храм Христа Спасителя — в память о войне 1812 г.

Во время казённого национализма при Александре III архитекторам — в том числе многим иностранцам — было поручено воскресить стиль московской архитектуры XVII в., с её луковичными куполами и многоцветным «узорочьем». Но эти тёмно-кирпичные здания конца века выглядят угрюмо. Храм Спаса на Крови (1887—1906), на месте убийства Александра II у Екатерининского канала, служит одним из более удачных примеров такой перегруженной композиции. Из гражданских зданий, построенных в этом стиле, наиболее заметны Исторический музей и Городская дума в Москве... В условиях эклектического безвременья и смешения стилей, характерных для архитектуры конца XIX в. во всём мире, некоторые инженерные сооружения поднимаются до художественного уровня. Так, инженер В.Г. Шухов разработал конструкции лёгких стальных башен в форме цилиндрических гиперболоидов и создал подвесные крыши сложной кривизны, использованные им для павильонов Нижегородской ярмарки 1896 г.

|

|

|