|

|

|

|

|

Глава 3. Древние цивилизации Азии § 18. Мудрость Древнего Китая

Определяем проблему урока

Вспоминаем то, что знаем • Объясни значение слов: цивилизация (ступень и общность), государство, народ, религия. (Словарь) • Когда и как появились расы? (§ 2) Почему многие жители Индии приняли учение Будды? (§ 17) Решаем проблему, открываем новые знания Царство «середины Земли»

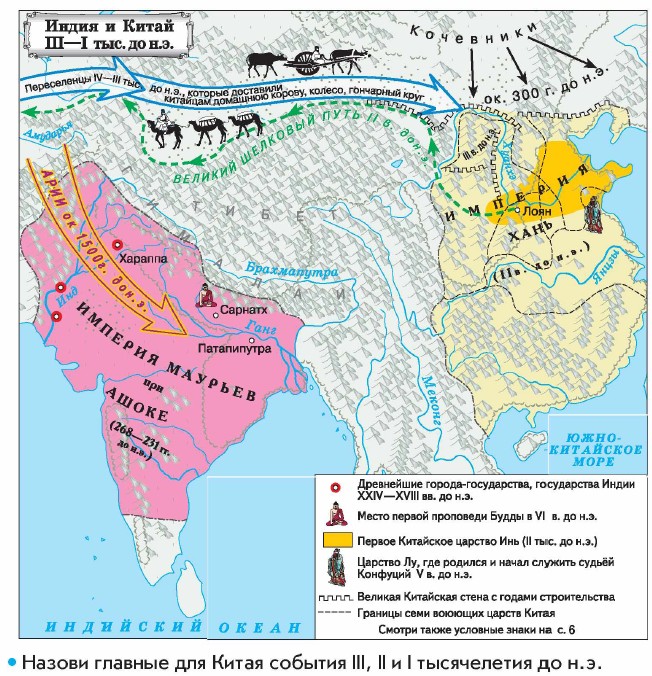

Китай отгорожен от Индии самыми высокими в мире горами. Лишь огибая их с севера, через много дней пути по выжженным пустыням мы окажемся в лесах Великой равнины, по которой течёт река Хуанхэ. Вскапывая мягкую землю на её берегах деревянными мотыгами, древнекитайские племена к III тысячелетию до н.э. научились выращивать зерно. Во II тысячелетии до н.э. одно из племён стало выплавлять бронзовые мечи и копья, делать боевые колесницы. Свои центральные поселения они обносили глинобитными стенами, укрывая за ними дворцы и храмы, мастерские литейщиков и гончаров. Вскоре все окрестные племена были завоёваны и стали платить дань правителю — «вану-императору». Он называл себя Сыном Неба — верховного божества, повелевающего всеми духами и людьми. После каждого военного похода на черепашьих панцирях выцарапывали рисунки-иероглифы, спрашивая Небо, кому из духов умерших предков и сколько надо пожертвовать пленных.

В начале I тысячелетия до н.э. (X—VIII вв. до н.э.) все племена долины Хуанхэ слились в один народ — древние китайцы. Все они считались «родственниками, которых нельзя оставлять в беде», все верили в Великое Небо, называли свою страну Поднебесной, расположенной в середине Земли. Окружающие племена севера, юга, запада и востока, не знавшие священной письменности, не признававшие власти Сына Неба (вана-императора), считались дикими варварами - «шакалами и волками». Все жители первого китайского государства были разделены на ранги. Ван-император владел всей землёй, которую раздавал своим слугам - «царям областей» и «знатным князьям». Простые земледельцы пахали землю, отдавали часть урожая князьям, царям и вану. Действовало правило: «кто знатен, тот богат, кто не знатен — тот беден».

|

|

|

Докажи, что древние китайцы взошли на ступень цивилизации.

Докажи, что древние китайцы взошли на ступень цивилизации.  Сделай вывод по проблеме.

Сделай вывод по проблеме.